一座城

于好攝者而言

雖非故里,仍然不凡

泉大攝影課

開啟一扇通往世界的窗

師生走出校門

在旅途拓展視野,記錄下感動瞬間

這次他們竟邁向神秘西藏

用一張張相片

記錄獨特西藏故事

遠行是許多人的夢。在泉大有一堂課,師生們常走出校門,去遠方上課。

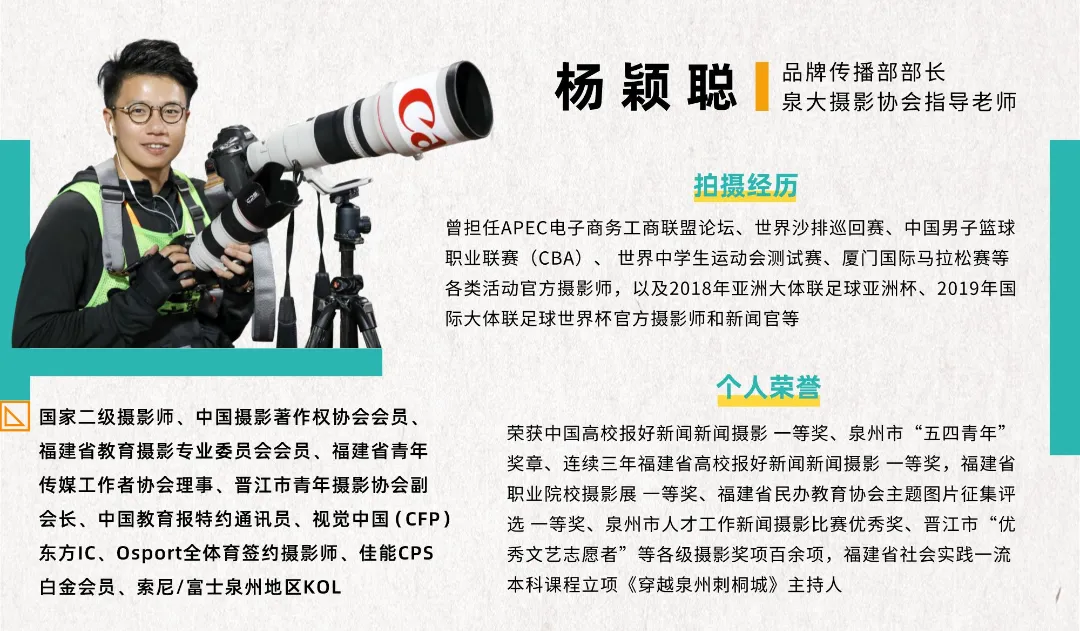

這是泉州職業技術大學攝影選修課,開課6年,報名學生年年爆滿。攝影課不僅被評為校內優質課,而且由此衍生出的選修課《穿越泉州刺桐城》,更在2020年獲批為省級社會實踐一流本科課程立項。

一堂走心的攝影課

從攝影課衍生出的《穿越泉州刺桐城》選修課,也是楊老師的主打課程。他把課堂搬到千年古城的老巷古街、名勝景點上去,讓學生尋找海絲起點同時,愛上泉州這座城。2020年,《穿越泉州刺桐城》更獲批為省級社會實踐一流本科課程立項。這堂獨具特色的選修課,是我校學生愛上古城泉州的打開方式。課堂提倡“用腳步丈量文化、用鏡頭定格歷史、將職業素養融入課程”。

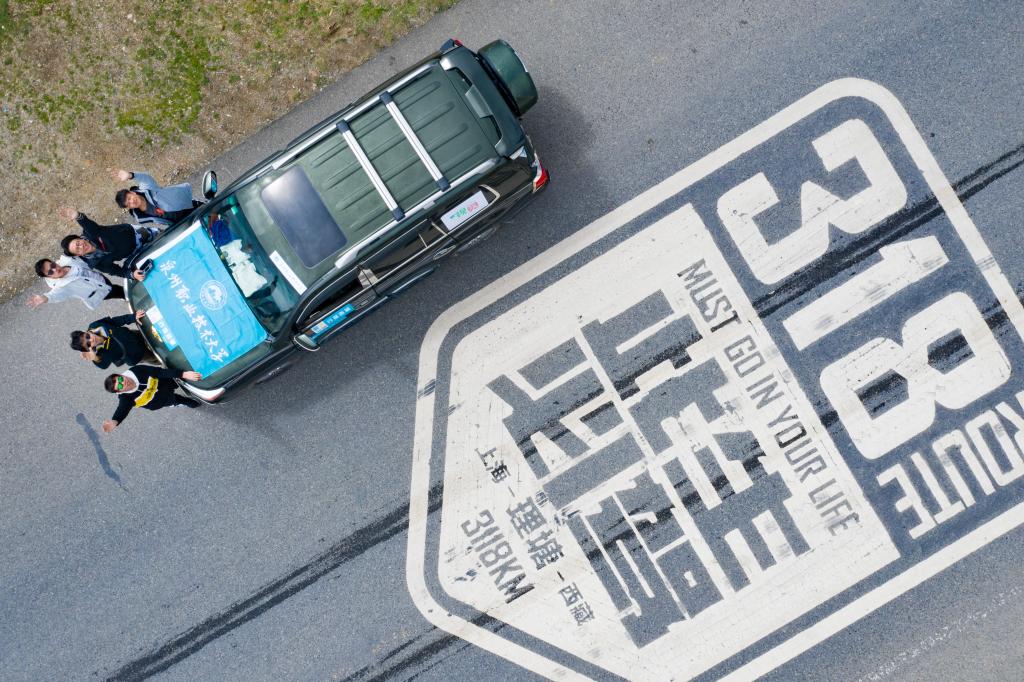

這堂課,授課的楊穎聰老師給學生打開一扇通往世界的窗。他常帶學生拿著相機走出校門,在旅途拓展視野,用鏡頭記錄感動。2020年夏末秋初,他們去遙遠的城——西藏。這座城,離學校4000多公里,沿途平均海拔有4000多米,用13天去探索藏地風情。他們邁進神秘的異域,用相機記錄怎樣獨特的西藏故事呢?

泉大視覺

行攝西藏之旅

一場許3年的約會

去西藏,這場約會因何而起?

楊穎聰老師和鄧皓予老師,倆人都自小是攝影迷。他們常帶學生去采風,拍攝泉州故事、捕捉福建風光、聚焦美麗中國。師生們一次次探尋不一樣的風景,給他們意想不到的收獲。

這一回,師生們約定要去遙遠的西藏。這場約定令黃炎鑫同學激動不已。他是2017級產品藝術設計專業學生,大一加入校記者團攝影部,還選修攝影課。他記得,2018年,楊老師跟攝影部同學許下西藏之約。從此,這個約定像一顆種子,在黃炎鑫心里萌芽,令他心心念念,“西藏是被《國家地理雜志》列為此生必去的地方,是大家向往的世外仙境。”

師生鏡頭下的西藏

去西藏,是每個攝影人的夢想。“很早就想去西藏,見識一下這方‘此生必去’的圣地。”多年來,因為各種緣由,西藏之旅遲遲未能成行。自從有了西藏之約,師生們常惦記這檔事,“每次說起西藏,大家心里都癢癢的。”

老師吃下顆定心丸

西藏,那個盼了3年的地方,令師生們心馳神往。

2020年,突如其來的新冠肺炎疫情,是對每個人最直接的生命教育,大家反思自己對生命的態度,自覺做到珍惜生命、敬畏生命、善待生命。這一刻,去西藏的愿望愈發強烈。

疫情,讓一切“慢”下來。校園封校,直到2020年6月18日,終于迎來第一批返校畢業班學生,黃炎鑫、魏釗和黃智超三位記者團學生都在其中。臨近畢業,他們多么希望畢業旅行目的地,會是那個期盼已久的地方。

“念念不忘,必有回響!”2020年7月中旬,泉大回訪對口支援的西藏昌都市職業技術學校,楊老師隨行參與其中,了解了很多當地民俗風情。這次西藏昌都之行,給他吃下一顆定心丸。

泉大對口支援的西藏昌都市職業技術學校

“我們去西藏吧?”回校后,兩位老師商量,學生畢業之際,帶學生兌現西藏之約。3位同學黃炎鑫、魏釗、黃智超,紛紛征得家人同意。其中,黃智超的父親曾去過西藏,他知道那里很美,“值得一去再去。”聽說兒子想去西藏,他非常支持,“父親帶我去過很多地方,也一直鼓勵我去做喜歡的事,只要我想出遠門,他都會無條件支持。”

西藏美得處處是大片

出發,去西藏!

去那心中的圣地。

8月25日,他們做足了準備從晉江出發,在成都租一輛陸地巡洋艦,走川藏線去那座神秘之城。一路上,他們記錄了各種藏地風情。

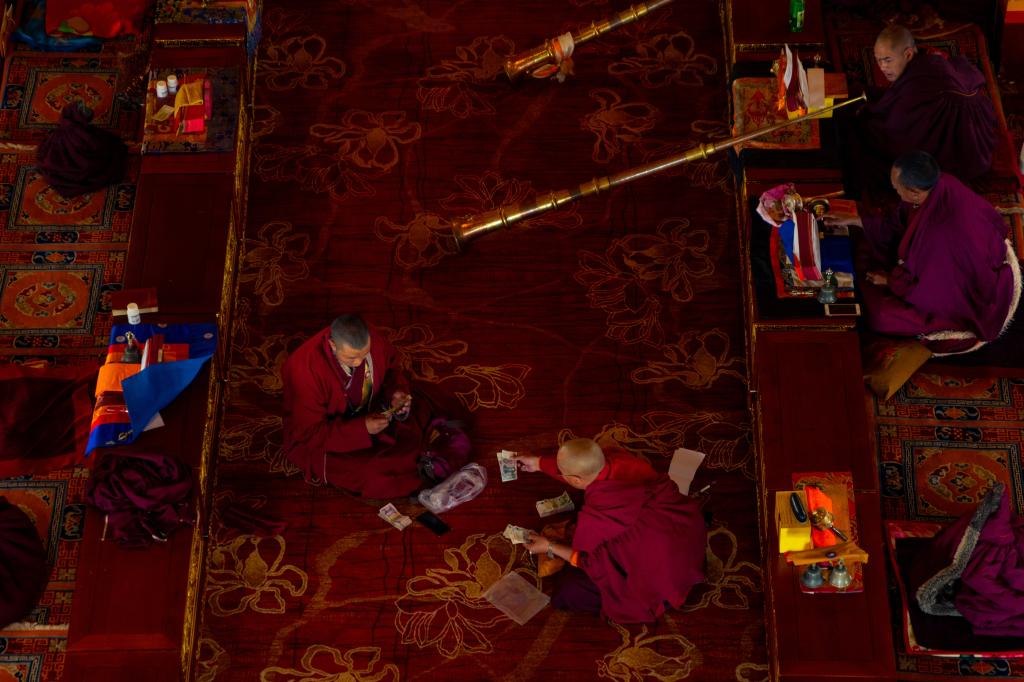

8月27日,他們驅車進入四川省甘孜藏族自治州色達縣,那里平均海拔有4000多米,有廣袤草原、縱橫河曲,還有湖沼與雪山,瞬間,師生真正進入藏域風光。“最震撼的是天葬臺,寺廟布滿骷髏頭,外面發塔掛滿逝者頭發,天空盤旋著禿鷲。”師生們明白,天葬是藏人對逝者最高尊敬。“雖沒能親眼看到天葬儀式,單單處在這氛圍,內心就不斷涌起對逝者的敬意。”

第二天,他們又馬不停蹄趕往墨石公園。每個人背著幾十斤裝備,緩行于公園的石頭上。眼前連綿不斷的糜棱巖,猶如墨色浸染,重巒疊嶂,仿佛誤入了外星球。在公園里走了2小時,他們手中的相機“咔咔咔”響個不停,眼看已是晚上八九點,天色昏暗,霧氣彌漫,四周傳來狼的嚎叫,聽得人毛骨悚然,才匆匆離開。

9月2日,車子趕到全長約12公里的“怒江72拐”,一路從海拔3100米的最低點,攀升到海拔4651米最高點的業拉山口,然后,又盤旋下降到海拔4100米的邦達鎮。這路段很險,也很美,師生們在觀景臺狂拍照。

一路上,壯麗的風光與他們相伴,神圣的布達拉宮、奇妙的雪山與冰川、唯美的藏戲與云朵、遼闊的草原與成群的牦牛。那里,天空幾乎永遠是蔚藍的,“西藏的天空很藍,藍得很通透、很干凈。”那一片片藍,常浮現于師生的腦海。

去西藏值得一生回味

旅途中,有美景,亦有感動。

“路上,記不清是在哪個路段、哪個地區,有一間小小的房子,很破舊,孤零零屹立路旁。走到近處才發現,那是間小賣鋪。在大山深處,這小屋是附近藏民購買生活物品,最近的一家店鋪。”黃炎鑫迷上深山靜好歲月。他看見,小屋面積不大,屋內只有一張床、一個陳舊的木頭貨架,上面零零散散擺滿貨品,店里的滄桑老者臉龐寫滿歲月的痕跡,不知在這住了多少年,陪伴他的是一只瘦弱的貓咪。深山遠離城市喧囂,一屋、一人、一貓,是彼此最溫暖的陪伴。

“能在有生之年去一次西藏,過程如何并不重要,重要的是完成這個儀式,更是完成那一直藏在心里的心愿。”黃炎鑫很感動,“一輩子可能有很多心愿,但不是所有心愿都能實現。或許有遺憾,才是對旅程最好詮釋。有點缺陷的完美,才會在我心里念念不忘。成長路上,還有許多不完美,可能就是這些不完美,讓我一步步成長吧。”

“西藏充滿神秘和神奇,又豐富多彩,那里的美景、美食、旅途故事,都令我流連忘返。”一路上,魏釗見識過磕長頭的朝圣者、手持轉經筒的老人、圍著拉薩八廓街一圈一圈走著的人群,也眼見過東嘎寺宏偉的裝潢、千年鹽井樸實的藏民、大昭寺的信徒……他終明白,“旅途不在乎終點,在意的是途中的人和事,還有那些美好的回憶。”

“教育不應只在學校里,而應該走出校門,通過郊游旅行,培養獨立自主的能力;親近自然,體驗各地的文化傳統。”一百多年前德國教師理查德·希爾曼,常帶學生在旅行中學習,楊老師很喜歡他的教育理念,并結合職業本科教育,形成自己獨特教學理念,“用腳步丈量文化、用鏡頭定格歷史、將職業素養融入課程。”

師說

相機教你看世界的方式

一幅優秀攝影作品,似一首詩、一幅畫、一首歌,從中,能讀到詩情,欣賞畫意,傾聽動人旋律。

鏡頭是攝影師的眼睛,攝影不是機械地記錄影像,而是攝影師與世界的對話,當快門按下后,每一幅作品都飽含攝影師的情感與靈魂。20世紀美國杰出的紀實攝影家多羅西婭·蘭格(1895-1965)曾說過,“照相機是一個教具,教給人們在沒有相機時如何看世界。”

為了追求更好的作品,攝影課的師生常常在路上,大家去拍東西塔、安平橋、清源山等泉州世遺景色,也走出泉州,記錄福建的大好風光,后來,還走出福建……帶學生走出校門,是讓他們看不一樣的風景,見識不一樣的城市,嘗試不一樣生活,才能捕捉到不一樣的美好。

去西藏,是每個攝影人的向往。西藏太美,不僅風光美,還有濃郁的民族色彩,濃厚的宗教文化,那是個純凈唯美的圣地。這座城市,是很多攝影師、戶外愛好者都向往、青睞的地方,被許多人列為“此生必去”的地方。于是,很早就想帶學生去西藏看看。

這趟旅行,是攝影課的一部分,又不止于攝影。去西藏有很多挑戰,需要很大的勇氣。之所以堅持帶他們去,是因為我堅信,“走出去”是一種探索精神,亦是一種“觀世界”的獨特方式,更是一種尋求人生無限可能的勇氣。這次是三位學生的畢業旅行,我想給他們更不一樣的人生感受。

西藏行攝之旅,一路上,有苦有甜,痛并快樂著,但是,這次經歷對于師生們卻彌足珍貴。我的攝影課一直在探索,想為學生打開一扇通往世界的窗,讓他們去看看獨特的文化、去遇見不同的人群、見識不一樣的生活,最后,讓他們自己擁有不一樣的精彩人生。