立冬的概況

立冬是二十四節氣之第十九個節氣,也是冬季的起始�����。斗柄指向西北���,太陽黃經達225°��,于每年公歷11月7-8日之間交節�。立�����,建始也��;冬��,終也����,萬物收藏也����。立冬,意味著生氣開始閉蓄,萬物進入休養��、收藏狀態�,草木凋零、蟄蟲休眠����。

1.賀冬

在古代社會����,立冬是“四時八節”之一��,在中國民間有祭祖��、飲宴、卜歲等習俗�����,以時令佳品向祖靈祭祀�,以盡為人子孫的義務和責任,祈求上天賜給來歲的豐年��,農民自己亦獲得飲酒與休息的酬勞�����。

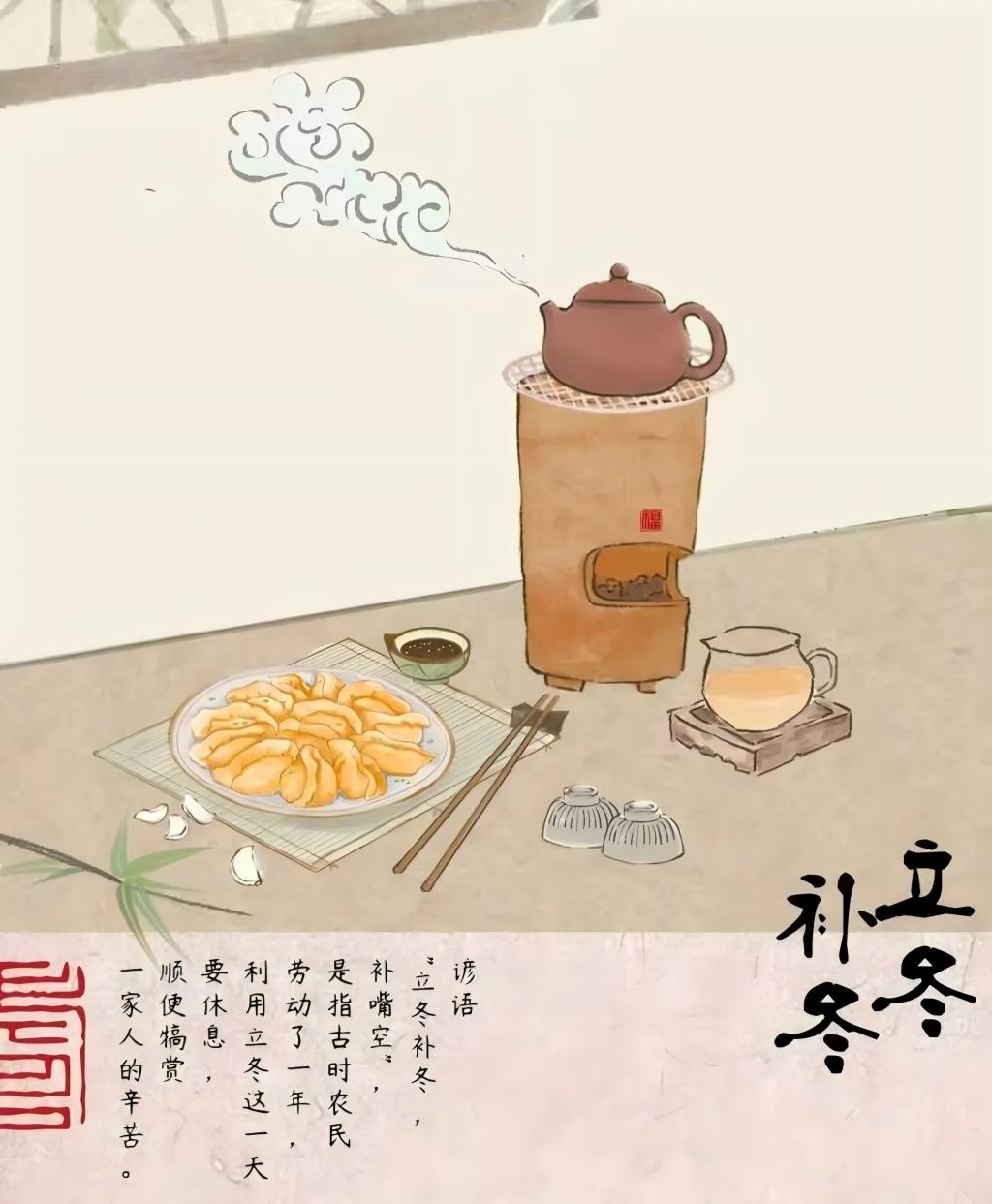

2.補冬

諺語“立冬補冬�����,補嘴空”,古時農民勞動了一年��,利用立冬這一天要休息���,順便犒賞一家人的辛苦�,便在立冬這天殺雞宰羊或以其他營養品進補。北方多食餃子�����,南方則偏好雞鴨魚肉��;家庭亦常用人參�、鹿茸�����、狗肉及八珍粉等食材燉煮進補����。

3.吃甘蔗

吃甘蔗在福州��、潮汕流傳"立冬食蔗不會齒痛"���,在立冬這天啃甘蔗�����,既能保護牙齒,又能滋補身體���。

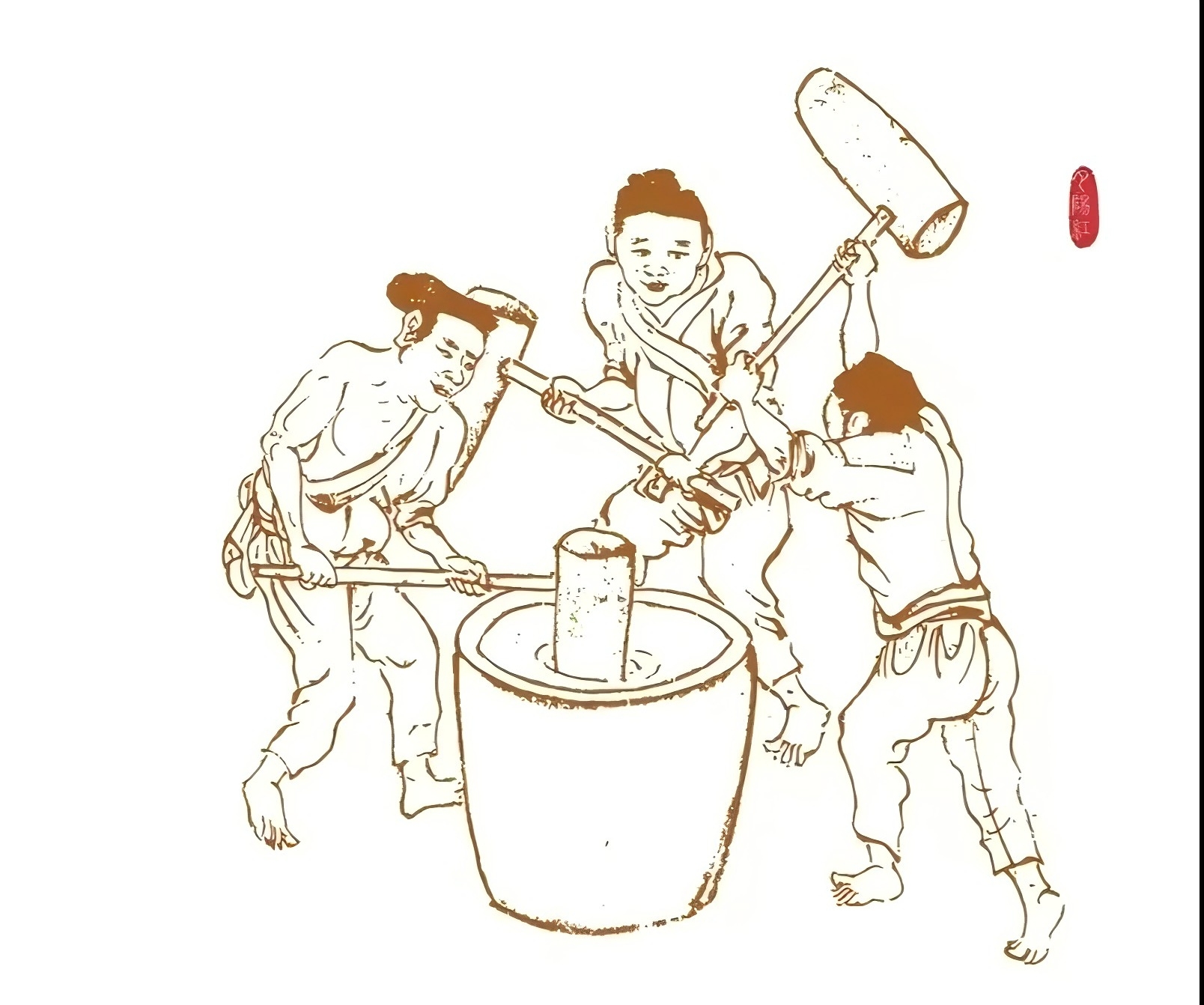

4.春交冬糍

漳州的鄉村人家要舂“交冬糍”慶祝好收成����。糯米蒸熟后倒入石臼,進行春制:花生米炒香���、磨細,與白糖拌在一起���。做好“交冬糍”,得敬一敬土地神��,感謝他慷慨的給予����。

節氣習俗

立冬養生

飲食調整有“三要”

要清火:冬季寒冷,屋內干燥溫熱��,加上大家喜歡吃火鍋��、麻辣燙等辛熱的飲食�����,很容易導致體內火氣積郁而上火。常言道:“冬吃蘿卜夏吃姜"小雪時節,可以多吃些白蘿卜����,清火降氣消除內熱���,緩解上火癥狀���。

要溫補:俗話說:“三九補一冬��,來年無病痛”冬季天氣寒冷,需要補一補身體����,幫助人體積蓄能量。此時可適當吃些溫補性食物:羊肉、牛肉��、腰果���、枸杞��、茨實����、山藥、栗子、黑芝麻����、黑豆等�。

要養肝:冬季人體氣血潛藏于內臟����,此時養生重在“藏”,冬季養肝要側重精神、體力和身體儲備。飲食建議:吃些雞肉��、核桃等溫熱的食物��。

日常起居講“三藏”

藏陽:早睡晚起�。早睡可以養護陽氣�����,而晚起可以凝固陰精����。保證足夠的睡眠時間�����,才有利于陽氣的生長。

藏水分:經歷了秋燥��,身體內會出現缺水等情況�,到了立冬,燥氣未散��,更要藏好水分���,要多喝水���,也可以加一些蜂蜜��。不建議出汗的劇烈運動��,可以選擇溫和的有氧運動,比如慢跑����、太極���、瑜伽等��。

藏暖:立冬之后,天氣轉涼��,衣著過少過薄����,則耗陽氣;衣著過多過厚��,則陽氣不得潛藏��,寒邪易入��。千萬要注意保暖,把身上的暖氣藏起來��。

出行坐臥“防五寒”

防鼻寒:立冬之后“涼燥”更明顯�,鼻炎成了許多人的大麻煩��。不妨以寒制寒�,每天早晚用冷水搓搓自己的鼻翼�����,有利于增強鼻黏膜的免疫力����。

防頸寒:秋冬是頸椎病高發的季節�。頸部是人體的“要塞”,不但充滿血管,還有很多重要的穴位,要做好保暖�,對預防高血壓���、心血管等問題都有一定好處����。

防肺寒:風寒感冒是冬日最常見的毛病。癥狀較輕時可選用一些辛溫解表��、宣肺散寒的食材�����。溫服后上床蓋被�����,出點汗舒服很多。

防腰寒:腰部為“帶脈”所行之所���,特別是脊椎兩旁的后腰是腎臟所在位置。腎喜溫惡寒����,立冬后要常按摩,暢達氣血�����。具體做法:兩手對搓發熱后�����,緊按腰眼處�����,稍停片刻,然后用力向下搓到尾椎骨�。每次做50~100遍���,每天早晚各做一次����。

防腳寒:立冬后要多泡腳���,排出體內寒濕���。要注意3點:1.溫度:水溫40度左右��,水淹沒踝關節處�����;2.時間:每次20~30分鐘�;3.按摩:擦干后用手按摩足趾和腳掌心2~3分鐘。