工具、審美與人文

《大學語文》課程

《大學語文》課程是當代高校開設的一門素質教育課程,是一門重要的公共基礎課程。它在培養學生的獨立觀察能力、思維能力、創造能力、審美能力、表達能力方面具有獨特的作用。

一、課程教學團隊

二、課程設計

通過本課程的學習,培養學生在語言、文字方面的能力,進而提高其文學鑒賞與文學審美水平,提高其人文素養。

1.素質目標

(1)了解文化的多樣性和豐富性,繼承中華民族優秀傳統文化,培養高尚的思想品質和道德情操,提升人文素養。

(2)學會獨立思考,培養創新意識,提升思辨能力和邏輯判斷能力。

2.知識目標

(1)了解文學鑒賞的基本原理,掌握閱讀、分析和欣賞文學作品的基本方法。

(2)掌握一定的文學基本知識,特別是詩歌、散文、戲劇、小說四種主要文體的特點和發展概況。

3.能力目標

(1)在中學語文學習的基礎上,進一步提高學生正確閱讀、理解和運用語言文字的能力。

(2)能夠熟練運用語文基礎知識進行日常公文的寫作。

(3)能夠流暢地用語言進行日常的交流和工作。

(4)能夠將語文知識和本專業課程相結合進行創造性的學習。

三、課程定位及考核

該課程是我校一門公共必修課,具有審美性、人文性、工具性的特點,凝聚著深厚的人文精神和科學精神,蘊藏著豐富的政治、社會、歷史、自然等各種形象化的具體感性的知識。通過教學,提高大學生的語文水平(閱讀、寫作、賞析),提升其人文精神、科學精神、審美能力和鑒賞能力,拓寬其觀察世界的視野、挖掘其認識世界的深度。

通過主題演講、命題寫作、綜合語文知識考核等對學生進行該課程的綜合考核。既能反映學生真實水平,又能調動學生學習積極性。

四、課程實施

(1)采用課前預習,課上答疑,重點講解,課外閱讀背誦的系統學習法。

(2)精講與指導泛讀相結合。

(3)“第一課堂”和“第二課堂”相結合,“課本閱讀”與“拓展閱讀”相結合。

(4)專業技能與知識模塊相結合。針對不同專業的重點選取不同的教學內容。

五、學生成果展示

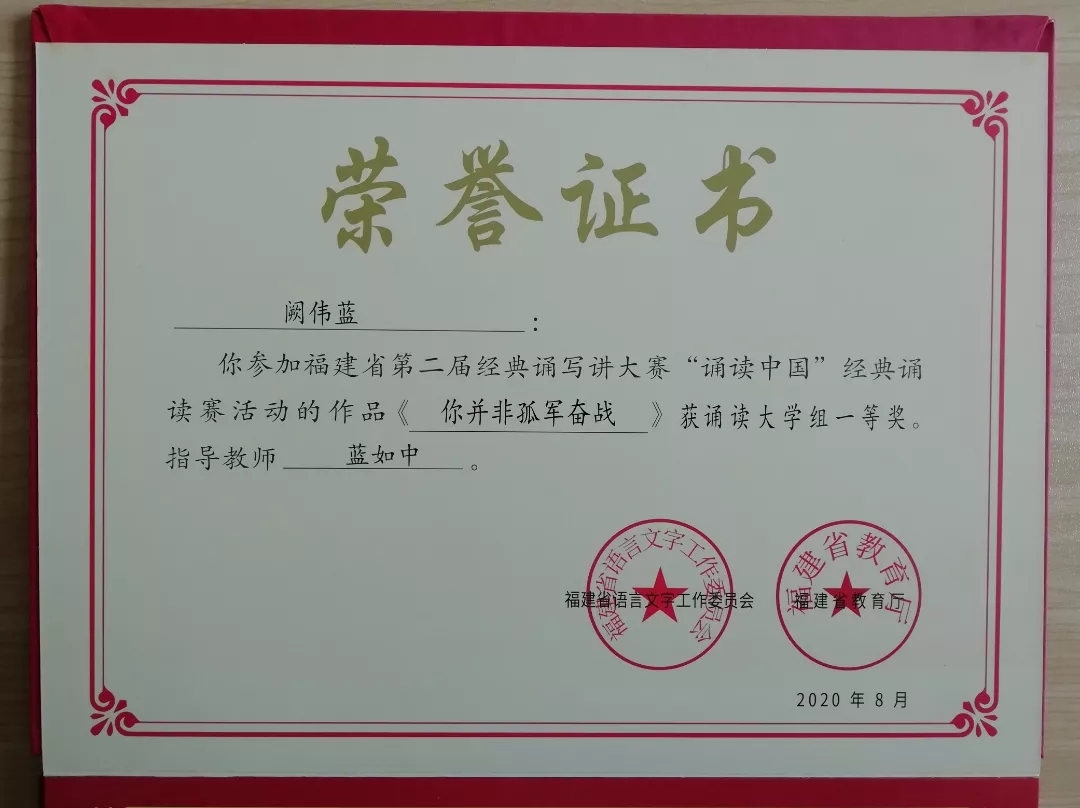

指導學生參加福建省第二屆經典誦寫講大賽

學生參加學校經典誦讀比賽獲獎

學生參加學校主題演講比賽

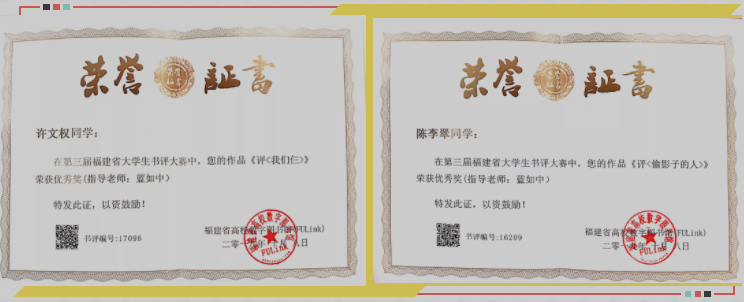

指導學生參加福建省大學生書評大賽獲獎

六、教師個人發展

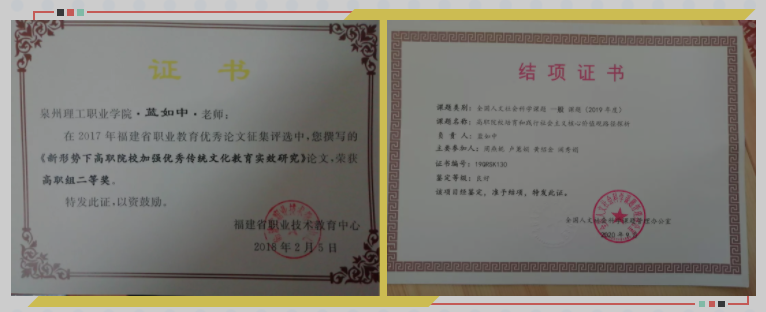

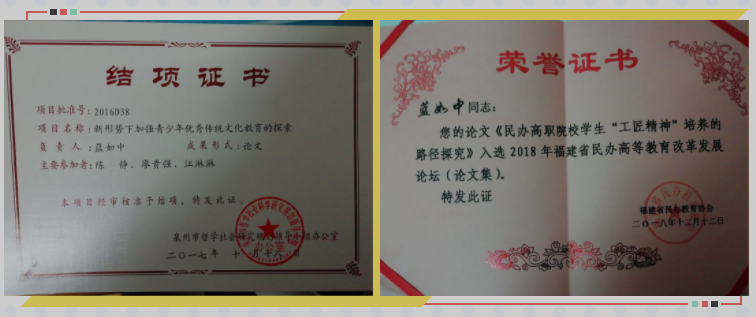

1.負責2016年泉州市社會科學規劃項目《新形勢下加強青少年優秀傳統文化教育的探索》(已結項)。

2.負責福建省教育科學“十三五”規劃2017年度海峽兩岸職業教育專項研究課題《高職院校技能型人才“工匠精神”培養的路徑探究》(已結項)。

3.負責泉州市教育科學“十三五”規劃(第二批)研究課題《高職學生職業技能與職業精神融合路徑研究》。

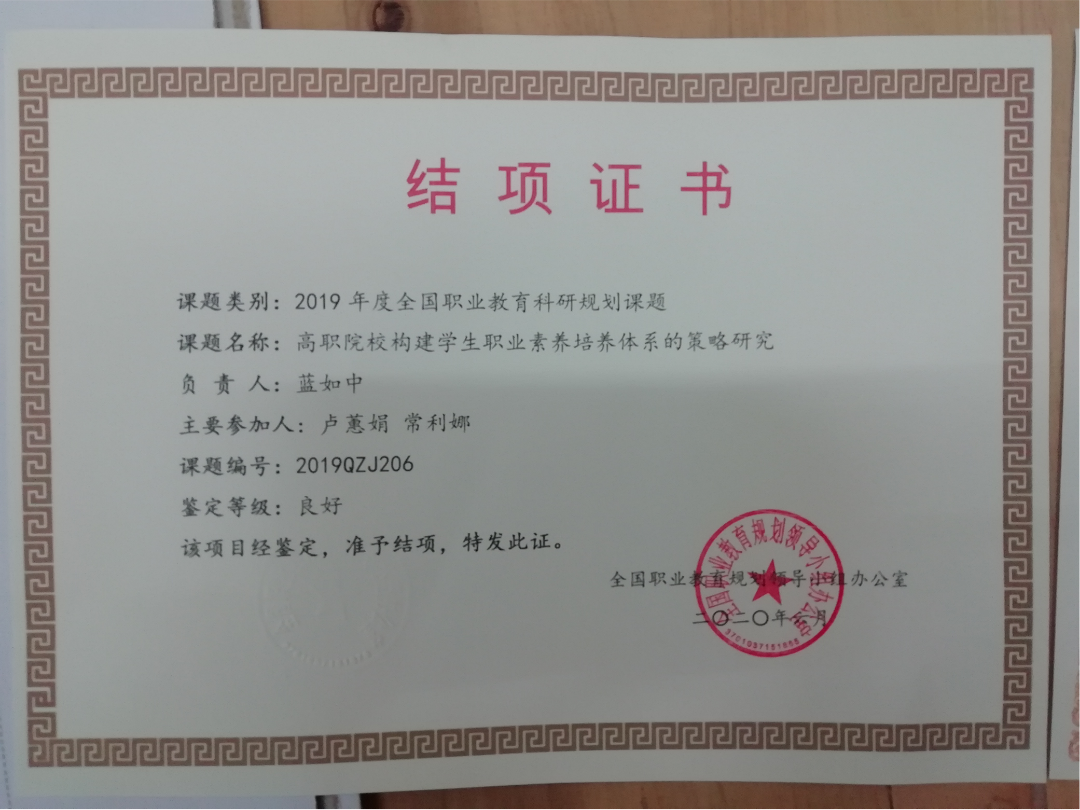

4.負責2019年度全國職業教育科研規劃課題,《高職院校構建學生職業素養培養體系的策略研究》,已結項。

5.負責2019年全國人文社會科學課題,《高職院校培育和踐行社會主義核心價值觀路徑探析》,已結項。

6.福建省職業技術教育學會2021年度課題——《高職院校落實立德樹人根本任務的機制研究與實踐》獲得立項。

7.獲得2017年福建省職業教育優秀論文高職組二等獎。

8.榮獲2018年福建省職業教育優秀論文高職組三等獎。

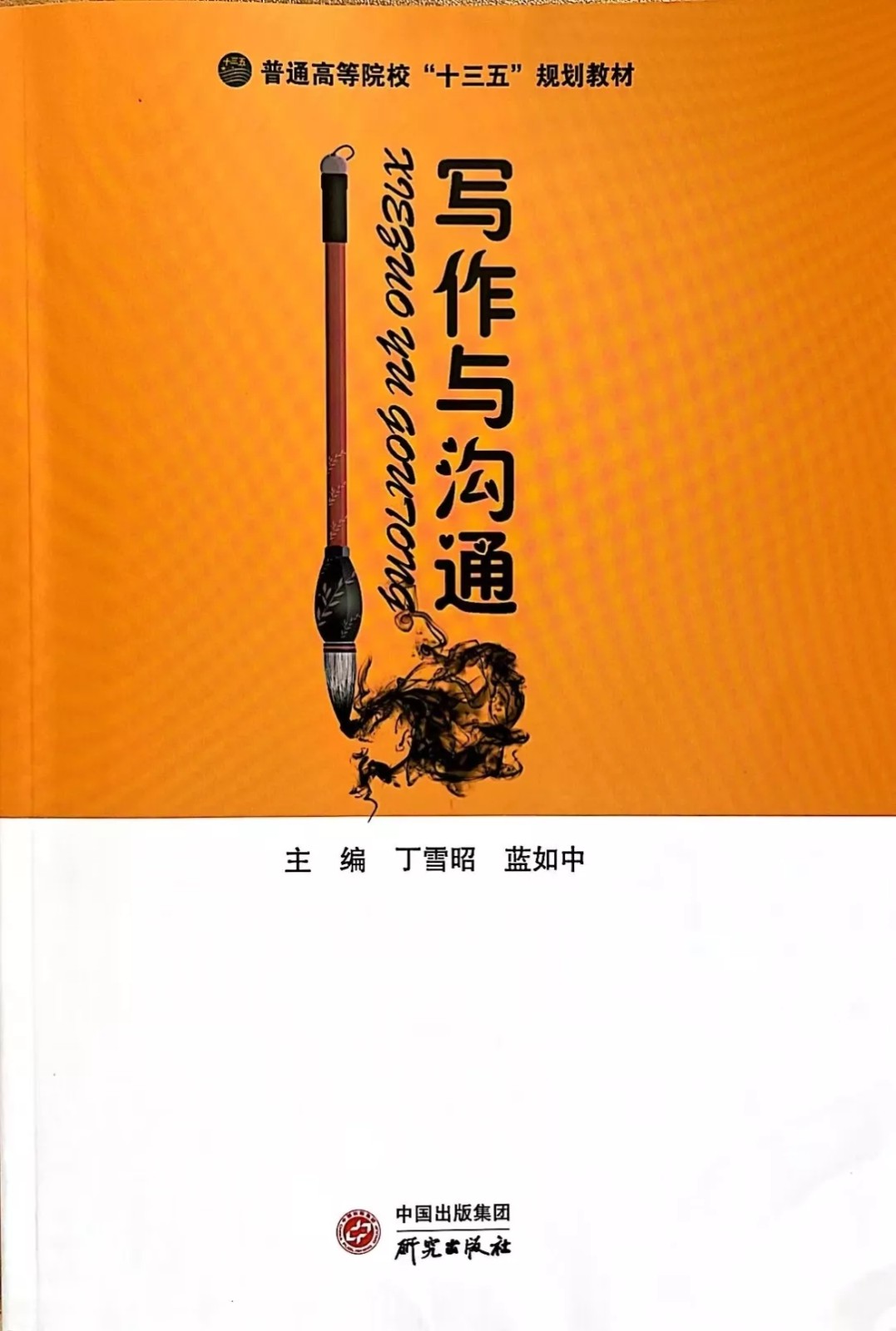

9.主編《寫作與溝通》(研究出版社)教材。

七、教學特色

課堂教學與校園文化、社會實踐相結合。通過誦讀比賽、演講比賽、詩歌創作、書評大賽、應用文寫作大賽等,讓學生逐漸融入到文學的氛圍中來,提升學校文化品位。

①“知人論世”與文化自信的培育

本課程以經典文學作品為選材內容,從諸子百家到建安風骨,從唐宋詩詞到明清小說,以及近現代經典作品,通過對“知人論世”的時代性分析與民族精神的提煉,明確中華民族協和萬邦、天下大同的豐富思想,以及開放包容、兼收并蓄的深厚傳統,引領學生從文化自覺到文化自信,直至文化自強,讓學生逐步增強身為華夏子孫的生命厚度,領悟身為中華女兒的時代使命。

②顯性文本與隱性德育的對接

本課程將富有時代意義的中國故事、中國精神融入教學中,在習近平新時代中國特色社會主義思想引領下,讓經典文學作品中的生命力在社會主義核心價值觀的引領下煥發出新的力量。將思想性、科學性、趣味性和實踐性有機結合,真正實現語文課程的綜合性和實踐性。

③多元化的教學方式

本課程充分利用實踐教學活動,通過豐富多彩的課外實踐教學活動,拓展中華優秀傳統文化資源,填充課堂教學空白。將理論與實踐緊密結合,固有知識與現實感官緊密結合,以此實現對傳統文化的整合與再解釋,強化學生文化感知,推動傳統文化的現代化轉向,實現傳統文化的創造性轉化。